In Davos ließ sich Thomas Mann zu seinem „Der Zauberberg“ inspirieren und zwar offenbar sehr nachhaltig. Denn der Wälzer hat etwa 1000 Seiten. Er selbst war aber nur vier Wochen in Davos und auch nur zu Besuch als Kurschatten seiner Frau Katia.

Inhaltsverzeichnis

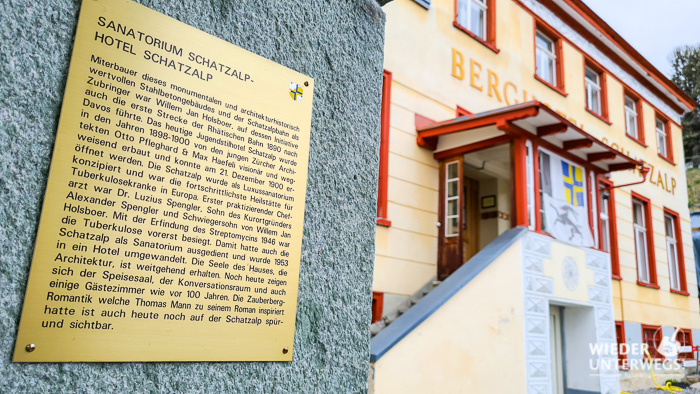

Zauberwort „Schatzalp“ – Blick zurück

Das Luxussanatorium Schatzalp hoch über Davos auf 1861m gelegen, war ab 1900 ein Sanatorium allererster Klasse für Tuberkulosepatienten, die sich ihre Krankheit leisten konnten. Denn einmal hier oben angekommen, blieb man gegebenenfalls auch monate- oder gar jahrelang. Wie auch der Protagonist Hans Castorp in Thomas Manns „Der Zauberberg“, der eigentlich nur kurz zu Besuch kommen wollte. Heute ist die Schatzalp ein Berghotel mit Aussicht und vielen kleinen architektonischen Pretiosen von damals, das immer noch das Multikulti-Sanatoriums-Luxus-Flair von einst erahnen lässt.

„Gültig bis zur Heilung“ stand damals auf den Bahnkarten nach Davos, mit denen die Kranken zuhauf hierher gekarrt wurden, weil man – so wie der Arzt im Mann´schen Zauberberg nicht müde wird zu diagnostizieren, einen „feuchten Fleck auf der Lunge“ habe. Oder einen Lungenkatarrh, der sich leicht zu Tuberkulose auswachsen könne, wie etwa die Diagnose bei Katia Mann lautete. Aber man muss bei der Wahrheit bleiben: Die wenigsten Tuberkulose Kranken verließen die Schatzalp – ob nach Tagen, Monaten oder Jahren, geheilt oder gesund. Selbstredend, die Gebirgsluft ist förderlich, das heilige Nichtstun sowie die monatelangen Liegekuren am Balkon wirkten entspannend, die Verpflegung war mehr als üppig, aber wirkliche Heilung brachten erst die Antibiotika.

Als Robert Koch 1905 den Nobelpreis dafür erhielt, dass er den Erreger der Krankheit, ein Bakterium, gefunden hatte – starb etwa in Deutschland noch jeder Siebente an TBC (auch Schwindsucht). Aber erst die Antibiotika der 1960er Jahre waren wirklich wirksam. Bis dahin behandelten die drei Chef-Ärzte auf der Schatzalp mit Höhenluft, gutem Essen und viel fetter Milch und eben den bekannten Liegekuren. Dass soviele Leistungen in der süffigen Schweizer Luft ihren Preis haben, liegt damit auf der Hand. Der echte „Run“ auf die hiesigen Sanatorien hatte aber erst mit der Bahnverbindung eingesetzt, ähnlich wie am Semmering in Niederösterreich.

Zwar hatte der Arzt Alexander Spengler schon zuvor auf die heilende Luft in Davos gesetzt, aber die staubigen Landstraßen und eine acht-stündige Anreise in der Pferdekutsche hatte vielen Lungenpatienten schon bei der strapaziösen Anreise quasi den Rest gegeben. So auch der Gattin von Willem Jan Holsboer, die sich vom Klima Heilung erhofft hatte, hier aber verstarb. Gemeinsam mit dem Kurarzt Spengler machte er Davos groß: Er erkannte die Notwendigkeit einer Bahnverbindung von Landquart nach Davos – 1898 war so die Rhätische Bahn geboren und Davos mit einem Male als internationaler Lungen-Höhenkurort – ein „Weltkurort“ – für alle erreichbar.

Die Schatzalp* war der erste Stahl-Beton-Bau der Schweiz, öffnete zu Weihnachten 1900 seine Pforten öffnete und bot der betuchten, internationalen Klientèle ausgesprochene Superlativen: Ein elektrischer Aufzug, Fußbodenheizung, Telefon, geheizte Badewannen, heizbare Toilettensitze, Speisenaufzüge mit Rechauds für das Zimmerservice, tiefe Balkone, Rodelbahn, Schach- und Konversationszimmer, Rauchzimmer und Damensalon, Bibliothek, später Röntgen. Man bot einen Coiffeur, ein Postamt, eine Dunkelkammer und natürlich elektrische Lampen im Zimmer. Einiges davon lässt sich heute noch bestaunen, auch wenn das Haus längst ein Urlaubshotel ist.

Der Zauberberg von Thomas Mann

Als 1912 Katia Mann im etwas tiefer gelegenen Waldsanatorium (heute Waldhotel Davos) kurte und Thomas Mann zu Besuch in der Villa am Stein logierte (exisistiert nicht mehr) war die Schatzalp bereits über alle Grenzen hinweg bekannt. Man speiste mehrmals am Tag, hatte 1. und 2. Frühstück, 7-9 Gänge zu Mittag und etwa 10 Gänge des Abends. Dazwischen frönte man der Liegekuren am eigenen Balkon oder in den Solarien, war zur Untersuchung, schrieb Briefe, parlierte oder musizierte und flanierte am Wandelgang auf und ab. Wer nicht zum Abendessen erschien, sondern en privée im Zimmer speiste, war Tagesgespräch. Ganz selten versuchte sich einer mal am Wintersport oder wagte eine Promenade. Thomas Mann ging täglich spazieren, sicher auch zur Schatzalp hinauf und ließ sich persönlich oder per Briefe vom Sanatoriumsleben erzählen: So kam es also zu den 1000 Seiten Zauberberg-Story.

Als ich im Mai 2022 erstmals vor dem Hotel Schatzalp stehe, muss ich an viele Passagen aus dem Buch denken. Die Reception, die Caisse und der Concierge sehen aus wie aus der Zeit gerissen – ähnlich wie im Südbahnhotel oder im Foyer des Kurhaus Semmering aka Grand Semmering – und genau so muss auch das Hotel am Völser Weiher aus Schnitzlers „Das weite Land“ ausgesehen haben. Im Speisesaal muss ich unwillkürlich an den „guten Russentisch“ denken, an dem die Angebetete des Hauptprotagonisten, Madame Chauchat, saß, die nie ohne Türenschlagen den Speisesaal zu betreten pflegte.

Diese Türen sind immer noch da, ebenso die gelben Betten für die Liegekur, die Luster und Kerzenständer, das Linoleum und die Fliesen. Mann hatte sich aber nachweislich nicht nur von der Schatzalp, sondern auch von der hiesigen Hochgebirgsklinik und dem Hotel Valbella inspirieren lassen – der Zauberberg ist also eine Mischkulanz dieser drei Häuser. Auch Thomas Mann konnte sich dem offensichtlichen Sog des Sanatoriumlebens nicht entziehen: Wiewohl er nur zur Besuch weilte, ließ auch er sich sicherheitshalber vom Chefarzt untersuchen, der natürlich eilfertigst und unternehmerisch einen „Schatten“ auf der Lunge attestierte.

Manns Hausarzt daheim jedoch telegrafierte umgehend und pragmatisch retour:

„Sie wären der erste, der bei einer Untersuchung in Davos nicht irgendeine „Stelle“ gehabt hätte. Kommen Sie nur gleich zurück. Sie haben in Davos gar nichts zu suchen.“

Katia Mann „Meine ungeschriebenen Memoiren“

12 Jahre später erschien „Der Zauberberg“.

Die Schatzalp von heute: Urlaub hoch über Davos

Heute benötigt man mit der Schatzalp Bahn aus dem Zentrum von Davos kurzweilige und knappe fünf Minuten bis fast direkt vor den Hoteleingang. Vor 100 Jahren benötigte die Bahn etwa 12 Minuten. Damals wie heute gibt es auch einen unterirdischen Verbindungsgang zwischen Hotel Schatzalp* und Bergstation der Bahn. Im Röntgenraum von 1923 ist heute die X-Ray Bar eingerichtet, es gibt eine hochmoderne Saunaanlage und einen Garten mit 80 Edelweiß-Arten. In jedem Zimmer steht ein retro-Radio und die Heizkörper haben immer noch eine kleine Öffnung eingebaut, um abends der täglich bereitgestellten Milch im eigenen Zimmer zusprechen zu können.

Im Sommer nimmt man vor dem Wandelgang mit der pittoresken Fassade des Hotels im Rücken einen Snack zu sich, abends speist man à la carte in genau jenen Räumlichkeiten, die auch schon die Sanatoriumsgäste vor 100 Jahren bevölkerten und wo man damals an größeren Tischen beinander saß.

Wohnen kann man in renovierten und restaurierten Zimmern mit Ausblick (Südzimmer) und Balkon, in der Kaiser Wilhelm Suite oder aber auch in der günstigen Variante in einem Nordzimmer „hintaus“. Letztere wurden früher etwa von mitreisenden Bediensteten oder Kindern bewohnt.

Davos: Vom „Weltkurort“ zu „Sports Unlimited“

Ja, es gibt immer noch genügend literarisch interessierte Gäste, die nach Davos kommen, um einmal auf den Spuren der Familie Mann, von Robert Stevenson („Die Schatzinsel“), Erich Maria Remarque („Im Westen nichts Neues“) und Arthur Conan Doyle („Sherlock Holmes“) zu wandeln.

Aber Davos-Klosters setzt mit seinem Slogan „Sports Unlimited“ auf eine sportliche und betuchte Zielgruppe, die sich fürs Skifahren, Tourengehen, Biken, Wandern und Trailrunning begeistert. Themenwege sind begehrt wie etwa der Mann- oder der Kirchner-Weg, die Walserwege und Säumerwanderungen. Voll sind die Hotels auch, wenn das World Economic Forum tagt.

Bahnfreunde können in der Kult-Loko des Bernina Express eine Nostalgie-Zugfahrt unternehmen, Klosters feiert 2022 seine 800 Jahre und für den Sommer hat man sich noch etwas anderes, ganz Besonderes überlegt: „Jeden Tag ein anderes Abenteuer mit Locals“ erleben – steht auf dem Programm: Wakeboarden etwa, ein MTB-Technikkurs, Wildtierbeobachtung, eine Botanik-Führung auf der Schatzalp oder eine Fahrt im Oldtimer Bus.

Und auch im hiesigen Kirchner-Museum steht die Vergangenheit im Focus: „Europa auf Kur“ titelt die Ausstellung, die ich abends noch schnell besuche, denn: Auch ich will in die Vergangenheit schnuppern und einen Blick in Thomas Manns Tagebücher werfen und: Einen echten Spucknapf bewundern, wie ihn in „Der Zauberberg“ aber auch in der Kur-Realität jeder Kurgast (nebst einem Thermometer) möglichst schnell anzuschaffen hatte. Ein mobiler Taschen-Spucknapf mit dem Namen „Blauer Heinrich“? Ja, das war damals in etwa der FFP-Maske von heute – zur Verminderung der Tröpfchenübertragung. Kennen wir heute ja nur zu gut, oder?

Davos heute – was kann Davos?

Davos hat sich vom Luftkurort über die Jahrezehnte hinweg zu einem der führenden Zentren für Skisport und Winterspaß in der hochpreisigen (soviel Zeit muss sein) entwickelt. Dieser Wandel spiegelt sich nicht nur in der modernen Infrastruktur und den zahlreichen Veranstaltungen, die hier stattfinden, sondern auch in der Art, wie Besucher und Einheimische das alpine Leben genießen.

Der Charme von Davos als Wintersportdestination ist unbestreitbar. Mit fünf großen Skigebieten, die über 300 Kilometer abwechslungsreiche Pisten bieten, zieht Davos Skifahrer und Snowboarder aus der ganzen Welt an. Wenn sie es sich leisten können. Ansonsten tut man hier im Winter nichts anderes als in Österreich auch: Wintersportaktivitäten wie Langlaufen, Schlittschuhlaufen, Winterwandern und Schlittenfahren halt. Aber man ist halt in Davos – allein das Feeling ist da ganz anders als etwa in Schladming (Ich liebe Schladming).

Die Bedeutung von Davos als Austragungsort für große Sportereignisse und internationale Konferenzen, wie das alljährliche World Economic Forum, ist natürlich auch gegeben. Davos hat sich schon vor langer Zeit als Plattform für globale Diskussionen und als Treffpunkt für Entscheidungsträger positioniert. was die internationale Bedeutung des Ortes weiter unterstreicht.

Die gastronomische Szene ist vielfältig, international und spiegelt die Multikulturalität seiner Besucher wider.

Davos bewahrt aber meiner Meinung nach dennoch eine Verbundenheit mit seiner Vergangenheit als Sanatoriumsort. Der Mann´sche Zauberberg mag zwar ein literarisches Denkmal sein, das die Zeit in Davos festhält, ich möchte nicht wissen müssen: Wieviele internationale Besucher, die hierherkommen, „weil es halt DAVOS ist“; kennen den Zauberberg? Nein, ich will nicht wetten…

WEITERLESEN: Mit dem Bernina Express unterwegs in der Schweiz

HINWEIS: Ich wurde von Schweiz Tourismus, der SBB und der Rhätischen Bahn sowie Swiss International Air Lines eingeladen, an dieser Pressereise teilzunehmen.

QUELLEN:

- NZZ online

- Die Presse online

- schatzalp.ch

- ANNO Datenbank der ÖNB

- https://www.schatzalp.ch/download/Geschichte_SanatoriumProspekt.pdf

- „Zauberberge. Als es die Dichter und Denker auf die Schweizer Gipfel zog“, Andreas Lesti, Bergwelten 2022 (*)

- „Der Zauberberg“, Thomas Mann (*) – kommentierte Ausgabe